公司动态

前言

氢动力船舶通常用于湖泊、内河、近海等场景,以客船、渡船、内河货船、拖轮等类型为主;海上工程船、海上滚装船、超级游艇等大型氢动力船舶研制是当前的国际趋势,潜艇采用氢燃料电池动力系统同样具有良好前景。

现阶段,氢燃料电池适用于多种内河船舶,可作为小型船舶的主动力,也可作为大型船舶的辅助动力,氢动力船舶用燃料电池的单组功率为百千瓦级,装船使用时通常采用多组燃料电池级联而成。

2021年,武汉众宇取得船用燃料电池产品型式认可证书,相应的TWZFCSZ-80燃料电池装置额定功率为80 kW;2023年,氢蓝时代燃料电池发电系统通过中国船级社(CCS)审核,并获中国船级社型式认可证书;2025年9月,明天氢能MTSYS-120船用燃料电池系统成功获得中国船级社(CCS)型式认可证书,电堆功率突破150kW,功率密度达到6.5kW/L,系统功率稳定在120kW,使用寿命超过22000小时。同时,该系统可进行模块化组合,对不同功率段船舶进行灵活搭载,可拓展至兆瓦级以上,适用于客轮、游船、公务船、集装箱船、散货船等各类氢能船舶。

固态储氢技术

固态储氢是一项极具前景的储氢技术,尤其对于寻求零排放解决方案的航运业而言,凭借高储氢密度、低泄漏风险、安全性高等优势,固态储氢技术被认为是解决氢气高效安全储存难题,从而推动氢燃料电池或氢内燃机在船舶上大规模应用的关键技术之一。

固态储氢技术相比其他储氢方式在船舶领域具有一系列显著优点:

1、高安全性

低压/常压操作:氢气以原子或分子形式被固定在材料中,储存系统通常在低压或常压下工作,彻底避免了高压氢气瓶的泄漏与爆破风险。

2、无蒸发损耗

与液态氢需要持续保持低温不同,固态储氢没有“蒸发气”(Boil-off Gas)的问题,氢气可以长期稳定储存,非常适合航行周期长的船舶。

3、高体积储氢密度

许多金属氢化物的体积储氢密度很高,意味着在相同的空间内可以存储更多的氢气。这对于空间极其宝贵的船舶(尤其是客轮、滚装船等)来说至关重要,可以节省出更多宝贵的载货和载客空间。

4、系统集成灵活性

固态储氢罐的形状可以根据船舶的特定空间进行定制(例如,利用船体内部的不规则空间),而不像高压储罐那样必须是标准的圆柱形。

5、高便捷性

由于固态储氢低压高安全性存储的特点,可以采用更换能源模块的模式,为氢能船舶进行能源补给的解决方案。

6、氢气纯度高

释放出的氢气纯度很高(可达99.999%),非常适合直接供给对气体纯度要求极高的燃料电池,能有效延长燃料电池的使用寿命。

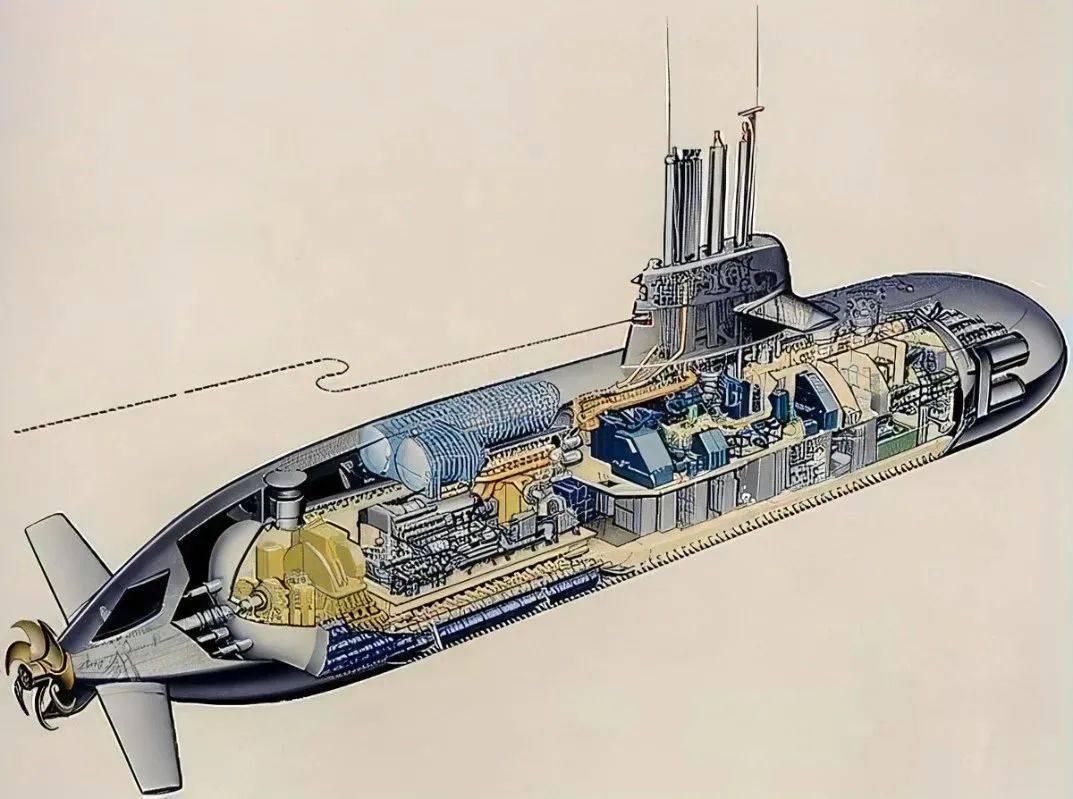

目前,固态储氢技术在船舶领域的应用仍处于研究和小规模示范阶段,但因其高安全性、高能量密度和环保特性,被视为未来船舶低碳化的重要技术方向之一,多个欧盟科研项目(如HYDRA、FLAGSHIPS)正在探索和验证固态储氢在内河和沿海船舶上的应用,德国U212潜水艇已经实现了固态储氢氢动力系统的运行。

图一:德国U212潜水艇(蓝色部分为固氢燃料电池)

国内船用固态储氢系统方面,多家公司都在布局开发船用固态储氢系统,其中泰极动力拿到国内/业内首张船用固态储氢装置AIP认可证书及工程样机认可证书。

图二:泰极动力船用固态储氢系统

固态储氢在船舶领域的规模化应用,仍需突破三大核心瓶颈:

1. 储氢材料性能瓶颈

密度与成本平衡:高容量材料(如 NaAlH₄)依赖稀有金属(Al、Li),成本是金属氢化物的 3-5 倍;低成本材料(如 LaNi₅)储氢密度不足,限制续航。

循环寿命与稳定性:配位氢化物长期循环(>500 次)后易粉化,导致储氢罐密封性下降;金属氢化物在海水湿度环境下易氧化,需额外防腐处理。

2. 系统集成与热管理难题

放氢效率:固态储氢材料放氢需吸收热量(如 LaNi₅放氢吸热约 30kJ/mol H₂),若船舶动力波动(如加速),易出现 “供氢不足”;需设计高效余热回收系统(如利用燃料电池废热、发动机尾气),但会增加系统复杂度。

安全冗余:船舶颠簸、倾斜(最大倾角 30°)可能导致储氢材料堆积,影响氢气均匀释放;需优化储氢罐结构(如分区设计、弹性支撑),但会增加体积和重量。

3. 标准缺失

行业标准空白:目前无船舶固态储氢系统的设计规范(如储氢罐耐压、温度范围)、测试标准(如泄漏率、循环寿命),导致不同企业产品无法兼容,增加示范项目难度。

未来发展趋势与前景

随着全球航运业 “碳达峰”(如 IMO 要求 2050 年航运减排 50%)压力增大,固态储氢船舶的发展方向逐渐清晰:

材料复合化:开发 “金属氢化物 + 多孔材料” 复合体系,兼顾低成本与高容量(如 LaNi₅@MOFs,储氢密度提升至 4-5%,成本降低 20%)。

系统智能化:集成 AI 热管理系统,实时匹配船舶动力需求与供氢量(如加速时自动启动辅助加热,巡航时切换余热回收),提升供氢稳定性。

产业链协同:推动 “储氢材料 - 船舶设计 - 港口加氢站” 一体化布局,例如在港口建设固态储氢材料再生中心(无需船上原位再生),船舶靠港后直接更换储氢罐,解决 “再生难” 问题。

从短期(2025-2030 年)看,固态储氢将优先在内河船、沿海渡轮等场景实现规模化应用(预计占氢能船舶市场的 30-40%);长期(2030 年后),随着高容量材料成本下降和系统集成技术成熟,有望向中小型远海货船延伸,成为船舶零碳动力的核心方案之一。

综上所述,固态储氢为船舶领域提供了 “安全、紧凑” 的储氢路径,虽面临材料、系统、产业链多重挑战,但在政策推动(如中国 “十四五” 氢能船舶规划、欧盟 “清洁航运联盟”)和技术迭代下,其商业化前景明确,是实现航运碳中和的关键突破口。